Bereits zum sechsten Mal in Folge prämierte die Deutsche Stiftung Tinnitus & Hören mit ihrem Forschungspreis Tinnitus & Hören eine herausragende wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Ursachenforschung, Früherkennung und Therapie von Tinnitus und weiteren Hörbeeinträchtigungen. Preisträger 2024 ist der renommierte Wissenschaftler Prof. Dr. Pim van Dijk, Experte für Medizinische Physik und Professor für Audiologie an der Graduiertenschule für Medizin an der Universität Groningen (NL).

Bereits zum sechsten Mal in Folge prämierte die Deutsche Stiftung Tinnitus & Hören mit ihrem Forschungspreis Tinnitus & Hören eine herausragende wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Ursachenforschung, Früherkennung und Therapie von Tinnitus und weiteren Hörbeeinträchtigungen. Preisträger 2024 ist der renommierte Wissenschaftler Prof. Dr. Pim van Dijk, Experte für Medizinische Physik und Professor für Audiologie an der Graduiertenschule für Medizin an der Universität Groningen (NL).

Bild: Der Forschungspreis Tinnitus & Hören 2024 wurde feierlich im Rahmen des 25. Tinnitussymposiums verliehen (v. l. n. r.): Laudator Prof. Dr. Christian Dobel, Preisträger Prof. Dr. Pim van Dijk, Prof. Dr. Birgit Mazurek, Direktorin des Tinnituszentrums Charité, Gunhild Flöter, Geschäftsführerin der Stiftung, und Bernd Strohschein, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL). Foto: © Stiftung Tinnitus & Hören Charité.

Weiterlesen: Prof. Dr. Pim van Dijk erhält Forschungspreis Tinnitus & Hören 2024

Für eine bessere Gesundheitsversorgung erforschen vier interdisziplinäre Teams wie Oberflächen von Knochen-, Hör- und Wundimplantaten optimiert und Nanopartikel aus Gold in der Krebstherapie eingesetzt werden. Dazu erhalten die Teams an den Hochschulen Aalen, Offenburg, Reutlingen und Trier je 1 Million Euro von der Carl-Zeiss-Stiftung. So soll eine biokompatible Trommelfelllinse das Hörvermögen wiederherstellen, ein biomimetisches Metall bei Knochensubstanzverlust nicht nur als Ersatzmaterial dienen, sondern den Knochen nachwachsen lassen und ein Implantat sich automatisch an die verschiedenen Phasen der Wundheilung anpassen. In der Krebstherapie werden Nanopartikel aus Gold erforscht.

Für eine bessere Gesundheitsversorgung erforschen vier interdisziplinäre Teams wie Oberflächen von Knochen-, Hör- und Wundimplantaten optimiert und Nanopartikel aus Gold in der Krebstherapie eingesetzt werden. Dazu erhalten die Teams an den Hochschulen Aalen, Offenburg, Reutlingen und Trier je 1 Million Euro von der Carl-Zeiss-Stiftung. So soll eine biokompatible Trommelfelllinse das Hörvermögen wiederherstellen, ein biomimetisches Metall bei Knochensubstanzverlust nicht nur als Ersatzmaterial dienen, sondern den Knochen nachwachsen lassen und ein Implantat sich automatisch an die verschiedenen Phasen der Wundheilung anpassen. In der Krebstherapie werden Nanopartikel aus Gold erforscht. Weiterlesen: 4 Millionen für innovative Oberflächen in der Medizin

Innovatives Implantat gegen Hörsturz siegt bei Start-up-Förderwettbewerb

Innovatives Implantat gegen Hörsturz siegt bei Start-up-Förderwettbewerb

Das Institute for Biomedical Translation (IBT) will biomedizinische Spitzenforschung in die klinische Praxis bringen. Dafür hat das IBT in der zweiten Förderrunde Anschubfinanzierungen in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Euro vergeben. Neun Forschungsvorhaben haben an der Endrunde des Wettbewerbs um die Fördermittel teilgenommen, zwei Sieger kürte jetzt die Jury. Einer davon ist das Projekt Bacta Implants unter der Leitung von Privatdozentin Dr. Verena Scheper, Wissenschaftlerin an der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO) der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Gemeinsam mit ihrem Team entwickelt sie Implantate für die Behandlung von Hörstörungen.

Bild: Freut sich über den Sieg beim IBT-Start-up-Wettbewerb: Das Team des MHH-Projekts „Bacta Implants“ (von links) mit PD Dr. Verena Scheper, Martina Knabel und Annika Buchholz. Copyright: Marek Kruszewski

Barrierefreiheit fördert Teilhabe – doch was genau heißt barrierefrei eigentlich bei der Nutzung von Sporthallen, Schwimmbädern und Fitnessstudios? Forschende der Bergischen Universität suchen auf diese Frage Antworten. Sie wollen damit die Basis für eine Zertifizierung von Sportstätten legen.

Barrierefreiheit fördert Teilhabe – doch was genau heißt barrierefrei eigentlich bei der Nutzung von Sporthallen, Schwimmbädern und Fitnessstudios? Forschende der Bergischen Universität suchen auf diese Frage Antworten. Sie wollen damit die Basis für eine Zertifizierung von Sportstätten legen.

Es gibt diverse Leitfäden und Praxishilfen, die Informationen zur Barrierefreiheit von Sportstätten beinhalten. Ihr Ziel: Grundvoraussetzungen für die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am Sport zu schaffen. Dr. Jonas Wibowo von der Bergischen Universität und sein Team aus der Sportpädagogik haben sie gesammelt und zur Grundlage ihrer Forschung gemacht (siehe auch Infokasten „Wichtige Vorarbeit“).

Bild: Pexels auf Pixabay

Weiterlesen: Barrierefreiheit: Forschende der Uni Wuppertal arbeiten an Zertifikat für Sportstätten

Im neuen Forschungsprojekt HörTrain entwickelt die Hochschule Landshut ein digitales Trainingsprogramm für Schwerhörende mit dem Ziel, den Betroffenen den Alltag zu erleichtern. Das Vorhaben ist im Fachbereich Ingenieurpsychologie angesiedelt, der sich mit dem Zusammenspiel von Mensch und Technik beschäftigt.

Im neuen Forschungsprojekt HörTrain entwickelt die Hochschule Landshut ein digitales Trainingsprogramm für Schwerhörende mit dem Ziel, den Betroffenen den Alltag zu erleichtern. Das Vorhaben ist im Fachbereich Ingenieurpsychologie angesiedelt, der sich mit dem Zusammenspiel von Mensch und Technik beschäftigt.

„Können Sie bitte lauter sprechen? Ich habe Sie nicht verstanden!“ Altersschwerhörigkeit gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Leben von Erwachsenen. Bleibt eine Schwerhörigkeit unbehandelt, kann sich das negativ auf verschiedene Aspekte des Lebens auswirken und die Lebensqualität beeinträchtigen. So empfinden Betroffene oftmals Frustration oder Scham, ziehen sich aus dem sozialen Umfeld zurück oder haben große Problem bei alltäglichen Aufgaben, wie z.B. beim Einkaufen, Arztbesuch und Telefonieren sowie in Gesprächssituationen mit mehreren Personen, beispielsweise in Restaurants oder bei Geburtstagsfeiern. Hier setzt das neue Forschungsprojekt HörTrain der Hochschule Landshut unter Leitung der beiden Professorinnen der Ingenieurpsychologie Dr. Bettina Williger und Dr. Nicole Maria Trübswetter an.

Bild: Martina Tyrach arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt HörTrain daran, die Lebensqualität von Schwerhörenden im Alltag zu erhöhen. Foto: Hochschule Landshut

HSBI-Workshop bringt neue Erkenntnisse

HSBI-Workshop bringt neue Erkenntnisse

Große Sprachmodelle wie ChatGPT verwenden herabwürdigende Sprache in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Dabei grenzen die verschiedenen KI-gesteuerten Modelle auf unterschiedliche Weise aus, zeigen sich aber auch lernfähig. Das ist ein Ergebnis eines interdisziplinären Workshops, der jüngst mit externen Expert:innen, u.a. von der „Aktion Mensch“, in der Hochschule Bielefeld stattfand.

Bild:„Ein komplexes Thema braucht mehrere Perspektiven“, sagt Christian Huppert. Foto: S. Jonek/HSBI

Weiterlesen: Diskriminierung von Menschen mit Behinderungserfahrung durch ChatGPT und Co.:

Das soziale Netzwerk ist entscheidend

Das soziale Netzwerk ist entscheidendFAU-Studie untersucht den Einfluss von sozialer Isolation auf die kognitiven Fähigkeiten

Neben Hörverlust, Bluthochdruck und Diabetes gehört soziale Isolation bei älteren Menschen zu den veränderbaren Risikofaktoren, die die Entwicklung einer Demenz begünstigen können. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat nun den Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und kognitiven Beeinträchtigungen erforscht. Die Ergebnisse zeigen: Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen haben ein hohes Risiko, sozial isoliert von Freunden und Familienangehörigen zu sein. Dies berichten die Forschenden des Digitalen Demenzregisters Bayern (digiDEM Bayern) in der renommierten Fachzeitschrift PlosOne*.

Seh- und Hörbeeinträchtigungen treten bei Menschen mit komplexer Behinderung häufig auf und bleiben oftmals unerkannt. Das bestätigt eine Untersuchung der Universität Hamburg mit der Blindeninstitutsstiftung, der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Personen in bayerischen Wohneinrichtungen für erwachsene Menschen. Die Studie zeigt auch, wie die Teilhabe im Alltag verbessert werden kann.

Seh- und Hörbeeinträchtigungen treten bei Menschen mit komplexer Behinderung häufig auf und bleiben oftmals unerkannt. Das bestätigt eine Untersuchung der Universität Hamburg mit der Blindeninstitutsstiftung, der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Personen in bayerischen Wohneinrichtungen für erwachsene Menschen. Die Studie zeigt auch, wie die Teilhabe im Alltag verbessert werden kann.Als Teil des Forschungsvorhabens „Sehen und Hören bei Menschen mit geistiger bzw. komplexer Behinderung in Bayern“ wurde das Hamburger Projekt an der Fakultät für Erziehungswissenschaft von Prof. Dr. Sven Degenhardt und Dr. Marie-Luise Schütt geleitet und von Dr. Stefanie Holzapfel federführend umgesetzt. In ihrer Untersuchung, die gemeinsam mit einem Forschungsteam der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt wurde, standen die Rahmenbedingungen in den Wohnangeboten der Behindertenhilfe im Fokus. Dafür wurden 19 Wohneinrichtungen in Bayern besucht.

Weiterlesen: Seh- und Hörprobleme bleiben bei Menschen in Behinderteneinrichtungen oft unerkannt

In Deutschland leben rund 8.000 Menschen mit der sehr seltenen Diagnose Usher-Syndrom. Die erblich bedingte und bislang unheilbare Erkrankung geht sowohl mit dem Verlust des Gehörs als auch des Augenlichts einher. Während die Höreinschränkung mit Hilfsmitteln wie Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten kompensiert werden kann, gibt es bislang keine Möglichkeit, den Krankheitsverlauf im Auge aufzuhalten. Potenzielle Behandlungsansätze wie eine Gentherapie, Gen-Editing oder eine Netzhauttransplantation sind noch nicht für die klinische Anwendung ausgreift und befinden sich, wenn überhaupt, erst in der präklinischen Erprobung. Weitere Grundlagenforschung ist erforderlich, um die zellulären Ursachen der Erblindung besser zu verstehen.

In Deutschland leben rund 8.000 Menschen mit der sehr seltenen Diagnose Usher-Syndrom. Die erblich bedingte und bislang unheilbare Erkrankung geht sowohl mit dem Verlust des Gehörs als auch des Augenlichts einher. Während die Höreinschränkung mit Hilfsmitteln wie Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten kompensiert werden kann, gibt es bislang keine Möglichkeit, den Krankheitsverlauf im Auge aufzuhalten. Potenzielle Behandlungsansätze wie eine Gentherapie, Gen-Editing oder eine Netzhauttransplantation sind noch nicht für die klinische Anwendung ausgreift und befinden sich, wenn überhaupt, erst in der präklinischen Erprobung. Weitere Grundlagenforschung ist erforderlich, um die zellulären Ursachen der Erblindung besser zu verstehen.

Bewegungsfreiheit von Molekülen im Gehirn beeinflusst, wie wir Klänge wahrnehmen.

Bewegungsfreiheit von Molekülen im Gehirn beeinflusst, wie wir Klänge wahrnehmen.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten jedes Instrument in einem Orchester einzeln hören und doch gleichzeitig das Stück als harmonisches Ganzes wahrnehmen. Diese Fähigkeit, aus einem Meer von Geräuschen spezifische Klänge herauszufiltern und zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen, ermöglicht unser Hörkortex (auch Hörzentrum oder Hörrinde genannt). Er ist somit der Endpunkt der Hörbahn. Wichtigste funktionelle Teilleistung des Hörkortex beim Menschen ist das Sprachverständnis.

Bild: Pablochavesuy, Pixabay

In ruhiger Umgebung scheint das Gehör noch gut zu funktionieren, nur in Situationen mit vielen Hintergrundgeräuschen fällt es schwer, zum Beispiel Gespräche richtig zu verstehen: Dieser sogenannte versteckte Hörverlust könnte eine andere Ursache haben als bisher angenommen. Das haben Forschende der Universität Oldenburg und der Medizinischen Hochschule Hannover herausgefunden, die gemeinsam im Exzellenzcluster Hearing4all an klinischen und praktischen Problemen rund ums Hören arbeiten. Bei Untersuchungen von Wüstenrennmäusen, die Schall ganz ähnlich wahrnehmen wie Menschen, hat das Team Hinweise darauf gefunden, dass bestimmte Rezeptoren im Gehirn eine entscheidende Rolle dafür spielen könnten, wie das Gehirn verschiedene Schallquellen voneinander trennt und so das Richtungshören ermöglicht.

In ruhiger Umgebung scheint das Gehör noch gut zu funktionieren, nur in Situationen mit vielen Hintergrundgeräuschen fällt es schwer, zum Beispiel Gespräche richtig zu verstehen: Dieser sogenannte versteckte Hörverlust könnte eine andere Ursache haben als bisher angenommen. Das haben Forschende der Universität Oldenburg und der Medizinischen Hochschule Hannover herausgefunden, die gemeinsam im Exzellenzcluster Hearing4all an klinischen und praktischen Problemen rund ums Hören arbeiten. Bei Untersuchungen von Wüstenrennmäusen, die Schall ganz ähnlich wahrnehmen wie Menschen, hat das Team Hinweise darauf gefunden, dass bestimmte Rezeptoren im Gehirn eine entscheidende Rolle dafür spielen könnten, wie das Gehirn verschiedene Schallquellen voneinander trennt und so das Richtungshören ermöglicht.  LMU-Studie an Mäusen zeigt: Axone (Nervenzellfortsätze, die Impulse weiterleiten), die regelmäßig stimuliert werden, geben Leistungssteigerungen nicht an ihre Nachbarn weiter.

LMU-Studie an Mäusen zeigt: Axone (Nervenzellfortsätze, die Impulse weiterleiten), die regelmäßig stimuliert werden, geben Leistungssteigerungen nicht an ihre Nachbarn weiter.

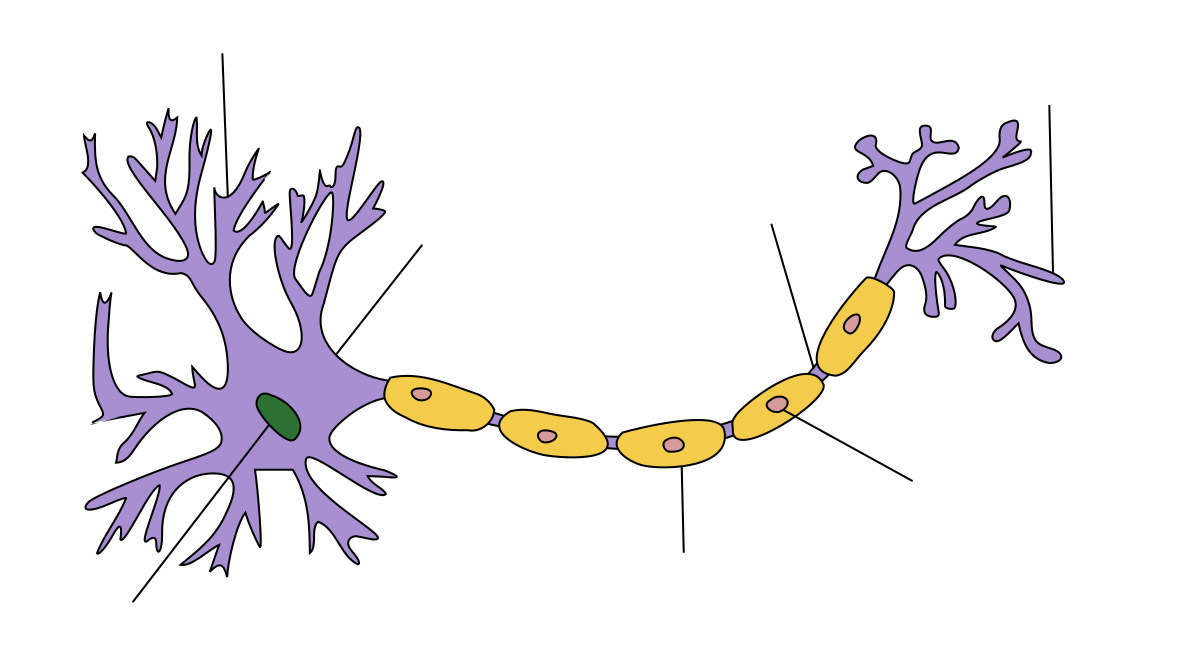

Im Gehirn sorgt ein komplexes Geflecht von Nervenfasern und Synapsen für die Weiterleitung von Informationen. Wird eine Nervenzelle angeregt, gibt sie Signale in Form elektrochemischer Impulse weiter, die über die Membran langer Nervenzellfortsätze, sogenannter Axone, verlaufen. Wie schnell diese Informationsübertragung funktioniert, hängt von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise dem Durchmesser des Axons ab.

Bild: Quasar Jarosz, Eine Nervenzelle mit zwei verzweigenden Massen an beiden Enden. An einem Ende befindet sich im Inneren des Körpers der Zellkern. Die vielen Verzweigungen der Masse an diesem Ende sind die Dendriten. Zum anderen Ende der Nervenzelle führt ein langer Fortsatz, das Axon. Es wird von der Myelinscheide ummantelt, die von den Schwann-Zellen gebildet wird. Zwischen diesen Zellen befinden sich Zwischenräume, die Ranvier-Schnürringe. Die kleinere Masse mit weniger Verzweigungen wird als Axonterminale bezeichnet.

Weiterlesen: Hörstudie: Jede Nervenfaser trainiert für sich allein

Die CI-Hörprothese verbessert das Sprachverständnis nicht bei jedem Menschen gleichermaßen schnell und gut. Ein Forschungsteam von MHH und Uni Oldenburg untersucht nun, wie sich das Gehirn an das elektrische Hören anpasst.

Die CI-Hörprothese verbessert das Sprachverständnis nicht bei jedem Menschen gleichermaßen schnell und gut. Ein Forschungsteam von MHH und Uni Oldenburg untersucht nun, wie sich das Gehirn an das elektrische Hören anpasst.

Wenn Hörgeräte kaum oder gar nicht mehr helfen, werden zur Behandlung von Hörverlusten auch sogenannte auditorische Implantate eingesetzt. Das am weitesten verbreitete ist das Cochlea-Implantat (CI). Allein in Deutschland bietet die Hörprothese etwa 50.000 Menschen, die gehörlos geboren wurden oder im Laufe des Lebens ertaubt sind, den Zugang zur Welt des Hörens. Das CI stimuliert dabei den Hörnerv direkt über implantierte Elektroden in der Hörschnecke (Cochlea) des Innenohrs. Um die neuen Signale zu deuten und als Geräusche, Töne und Sprache wahrnehmen zu können, müssen die Betroffenen ihr Gehirn darauf trainieren.

Bild: Vor der Untersuchung müssen die Elektroden der EEG-Haube mit Kontaktgel bestrichen werden. Copyright: Karin Kaiser/MHH

Weiterlesen: Genauere Diagnostik für besseres Hören mit dem Cochlea-Implantat

- Neue Gentherapie für taub geborene Kinder in klinischer Prüfung

- Roboter verbessern Hörgeräte

- Cochlea-Implantat Versorgung bei älteren Menschen

- Auffälliges Neugeborenen Hörscreening – und dann?

- Neue Erkenntnisse über die Schallkodierung beim Hören

- Mögliche neue Therapie von Hörverlust?

- Forschende untersuchen Wirksamkeit von Hörsturztherapien

- Trotz Implantat: scharfe MRT-Bilder bei größtmöglicher Sicherheit

- Patientensicherheit bei MRT-Untersuchungen

- Ehrenamt stärkt die eigene geistige Leistungsfähigkeit