Oldenburg. Der Hörforscher Dr. Kai Siedenburg von der Universität Oldenburg ist in die Junge Akademie aufgenommen worden. Die Mitgliedschaft ermöglicht ihm in den kommenden fünf Jahren, mit anderen Nachwuchsforschenden sowie Künstler*innen gemeinsam zu forschen und sich auszutauschen. Dafür stellt die Akademie ein eigenes Budget zur Verfügung.

Oldenburg. Der Hörforscher Dr. Kai Siedenburg von der Universität Oldenburg ist in die Junge Akademie aufgenommen worden. Die Mitgliedschaft ermöglicht ihm in den kommenden fünf Jahren, mit anderen Nachwuchsforschenden sowie Künstler*innen gemeinsam zu forschen und sich auszutauschen. Dafür stellt die Akademie ein eigenes Budget zur Verfügung.

Aufgabe der Jungen Akademie ist es, den Diskurs zwischen herausragenden Nachwuchswissenschaftler*innen zu stärken und Initiativen zu fördern, die Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft verbinden. Sie ernennt jährlich zehn neue Mitglieder und verabschiedet die gleiche Anzahl Personen nach fünfjähriger Zugehörigkeit in den Kreis der Alumni.

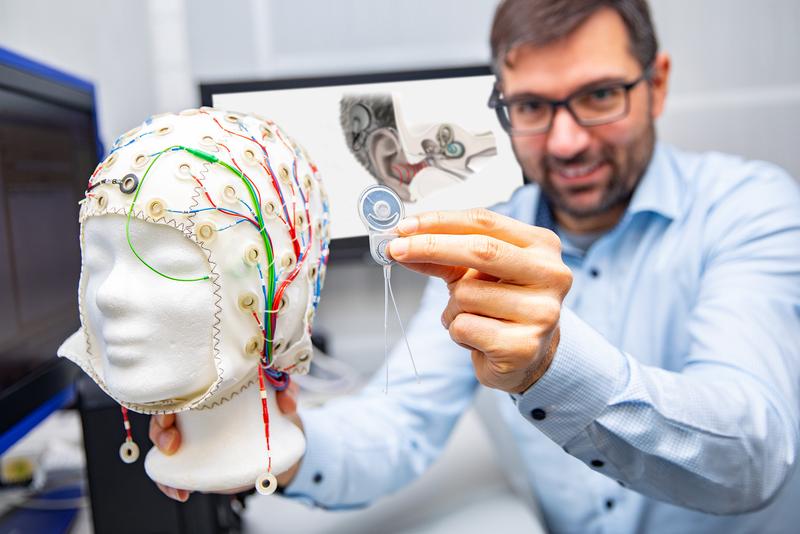

Bild: Hörforscher Dr. Kai Siedenburg gehört für die nächsten fünf Jahre der Jungen Akademie an. Foto: Uni Oldenburg

Sonderforschungsbereich der Universität erhält Förderung für weitere vier Jahre

Sonderforschungsbereich der Universität erhält Förderung für weitere vier Jahre Studie zeigt möglichen Zusammenhang zwischen genetisch bedingter Störung des Gehörs und Autismus

Studie zeigt möglichen Zusammenhang zwischen genetisch bedingter Störung des Gehörs und Autismus Oldenburger Forscherinnen haben den Code entdeckt, mit dem ähnlich klingende Laute, die im Alltag schnell missverstanden werden, bei Mongolischen Wüstenrennmäusen in Nervenreize umgewandelt werden. Das könnte ein vielversprechender Ansatz für die komplexe Suche nach der Ursache für Altersschwerhörigkeit sein.

Oldenburger Forscherinnen haben den Code entdeckt, mit dem ähnlich klingende Laute, die im Alltag schnell missverstanden werden, bei Mongolischen Wüstenrennmäusen in Nervenreize umgewandelt werden. Das könnte ein vielversprechender Ansatz für die komplexe Suche nach der Ursache für Altersschwerhörigkeit sein. Experte für Hörprothetik erhält renommierten ERC-Förderpreis der Europäischen Union

Experte für Hörprothetik erhält renommierten ERC-Förderpreis der Europäischen Union Weißbüschelaffen lösen Hörtests am Touchscreen

Weißbüschelaffen lösen Hörtests am Touchscreen WWU-Mediziner erforschen den Einsatz von Online-Therapien bei Kindern

WWU-Mediziner erforschen den Einsatz von Online-Therapien bei Kindern